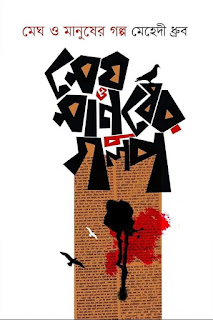

মেঘ ও মানুষের গল্প

মেহেদী ধ্রুব গল্প বলেন। পাক খেয়ে খেয়ে কখনো তা বাস্তবতার মোড়কে আবৃত হয়। তিনি বলে যান ইন্দিরা, জলকুয়া, জেহাদি মুন্সি, পাতাইল্লা, ফালাইন্না আর মতি মাস্টারের মতিগতির গল্প– কিন্তু আমাদের চোখে তা ধরা পড়ে ভিন্নরূপে, নতুন অবয়বে।

তার গল্পে দেশভাগ, বাংলাদেশের জন্ম, বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড, মানবেতর জীবন কাটানো মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক দল, গৃহপালিত বুদ্ধিজীবীতা, নারীর সীমাহীন অসহায়ত্ব, সম্ভ্রম হারানো এবং বড় নেতা থেকে উঠতি নেতার ভোগের বস্তুতে পরিণত হওয়া– সবই উঠে আসে অদ্ভুত শিল্পকুশলতায়, অনেকটা রূপক, প্রতীকের ধাঁধা আর লোককথার ঢঙে।

মেহেদী ধ্রুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন দেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ এবং সমকালীন রাজনীতিকে। তিনি সে সময়ের গল্পকার যখন সরাসরি কথা বলা অসম্ভব, বলতে হয় ঘুরিয়ে, প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে। তার এক গল্পে কয়েকটা গল্প স্থান পেয়ে শেষে কেন্দ্রীয় গল্প হয়ে দাঁড়ায়।

মেহেদী ধ্রুবর গল্পে ভাঙনের সুর প্রচ্ছন্ন অথচ স্পষ্টভাবে উপস্থিত, সচেতন পাঠকমাত্রই তা অনুধাবন করেন। তিনি পূর্বসূরিদের অস্বীকার করেন না, আবার অতি-আধুনিকতার নামে বিষয়বস্তুকে জটিল করার পায়তারাও তার গল্পে নেই।

প্রতীক এবং সংকেতে ঠাসা একেকটি গল্প স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু সে পরিমাণ প্রজ্ঞা, ইতিহাসের জ্ঞান কিম্বা বিচক্ষণতা কোনোটাই আমার নেই। আশা করি সমালোচকরা এদিকে দৃষ্টি দেবেন। আমি কেবল মূল বিষয়টাই তুলে ধরার চেষ্টা করব।

গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প দিয়েই প্রবেশ করি–

'কুড়ানো কথা' গল্পে গল্পকার স্বতন্ত্র, প্রতীকে ভরপুর পুরো গল্প। রাজনীতি অ-সচেতন পাঠক জলবৎ তরলং করে কিছু একটা বুঝিয়ে দেয়া ভাববেন, অথচ দেশের রাজনীতি নিয়ে এমন রসালো আর বুদ্ধিদীপ্ত গল্প খুব কমই রচিত হয়েছে, এটা নিছক আমার পর্যবেক্ষণ। এই গল্পটা সময়ের, পুরোপুরিভাবে সময়কে ধারণ করে। গল্পে জনৈক বহুরূপী প্রফেসরকে দেখা যায়, কহরদরিয়া নদী তীরে যার ডেরা। সেখানে মনোরঞ্জনের বিভিন্ন বন্দোবস্ত তৈয়ার থাকে। সে মানুষের গতিপ্রকৃতি, ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে, এমনকি সে লতাপাতা ছাড়া কিছুই খায় না।

গল্পে পাঁচটি রূপক তৈরি করে বাংলাদেশের পাঁচটি রাজনৈতিক দলের চরিত্র বা ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়–

১/ কাঠঠোকরা, যে মামা-মামীদের বারবার আশা দেখিয়ে স্বার্থোদ্বার করে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করতে পারে না। এটা হলো কমিউনিস্ট, চাপাবাজ। যারা জনগণকে কেবল আশা দেখিয়েই যায়। দেশ কিম্বা জাতির কোনো কাজে আসে না, উল্টো তাদের পকেট ফুলে-ফেঁপে উঠে।

২/ বাদুড়, যে মুখ দিয়ে খায় মুখ দিয়েই হাগে– বিশ্বাসঘাতক। এটা হলো জামাত-শিবির— ধর্মব্যবসায়ী। এখানে গল্পকার একটা অভিনব গল্প বলেন, স্থুল-দৃষ্টিতে প্রয়োজনসর্বস্ব একটা গল্পই মনে হবে, কিন্তু দৃষ্টিটা গাঢ় করলেই স্পষ্ট হবে অনেককিছু।

৩/ একদেশে এক রাজা থাকে। যার চারপাশে কেবল বুদ্ধিজীবী আর রাজকবি, রাজাকে খুশি রাখাই তাদের ব্রত। রাজা যদি বলে, তিন যোগ তিন– পাঁচ, তারা মাথা নেড়ে সায় দেবে। গণিতের নতুন সমীকরণ উদ্ভাবনের জন্য তারা রাজার স্তুতি গায়। রাজার পরিকল্পনায়ই সব হয়, গাছ লাগানো থেকে ইট সরানো। রাজার সহযোগী হিসেবে দেশের সবচেয়ে বুদ্ধিমান যুবককে নিয়োগ দেয়া হয়, কিন্তু তার কাজকর্মে ভুল হতেই থাকে।

একদিন রাজা শিকারে বের হলে ঘোড়া থেকে তার পাগড়ি পড়ে যায়। রাজপ্রাসাদে ফিরে পাগড়ি না-উঠানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে সহযোগী বলে, ঘোড়া থেকে কোনোকিছু উঠানোর কথা বলা হয় নাই। রাজা লিখে দেন– 'ঘোড়া থেকে কোনোকিছু পড়িয়া গেলে উঠাতে হইবে।' পরদিন সহযোগী রাজপ্রাসাদে এক গামলা গোবর নিয়ে হাজির হয়। এভাবে একশোবার নিয়ম পরিবর্তন করা হয়।

এটা হলো আওয়ামীলীগ— একনায়কতন্ত্র। নিজস্বার্থে পদে পদে সংবিধান পরিবর্তন করা রাজা।

৪/ বিষহীন ঢোঁড়াসাপ। যে একসময় সবচেয়ে বিষাক্ত ছিল, এখন নির্বিষ– সকলের উষ্ঠা খেয়ে বেঁচে আছে। এটা হলো নির্লজ্জ জাতীয় পার্টির চরিত্র।

৫/ তেলাপোকা থেকে ডাইনোসর, বিএনপি– হঠাৎ ক্ষমতায় আরোহন।

আর সেই বহুরূপী প্রফেসর– দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, স্বার্থের প্রয়োজনে বারবার যাদের খোলস পরিবর্তন হয়। দেশের মানুষের অবস্থা নিয়ে যারা খেলা করে আর তাদের নিয়ন্ত্রণের আত্মপ্রসাদ লাভ করে। অথচ ক্রান্তিকালে তাদের ভূমিকা নীরব।

মেহেদী ধ্রুব'র গল্পে জাদুবাস্তবতার যথাযথ প্রয়োগ ঘটে, গল্পকার শৈল্পিক বয়ানে নান্দনিকভাবে বিভিন্ন বিষয় মূর্ত করে তুলেন। সংখ্যার ঘূর্ণিজালে নির্মিত হয় দেশের ইতিহাস, কিন্তু গল্পে এর বাস্তবসম্মত কোনো ব্যাখ্যা থাকে না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে 'রূপকথার পরের কথা' গল্পকে ধরা যাক। গল্পে পুঁথি তসর নামে এক ব্যক্তিকে দেখা যায়, একাত্তরে সে মন্ত্র জপে মানুষকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। শারীরিকভাবে সে যুদ্ধ করতে পারে না, তবে তার যুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক।

২১ বিঘা জমি আর ছয় ছেলে রেখে একদিন সে মৃত্যবরণ করে, তার আগে ওসিয়ত করে তাকে যেন উঁচু জমিতে দাফন করা হয়। কিন্তু গোরস্তান রেখে উঁচু জমিতে দাফন করতে ছেলেরা সম্মত হয় না। অগত্যা বাধ্য হয়েই করতে হয়। তার কবরে ৪ টা বাঁশ গজায়।

নগরায়ন শুরু হলে জমির দাম বহুগুণে বেড়ে যাওয়ায় ছেলেরা একদিন চড়া দামে কবরসহ জমি বিক্রি করে দেয়। এক গভীররাতে বণিকদের ট্রাক্টর এসে কবরকে জমির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, বাঁশ উপড়ে ফেলে।

এরপর ক্রমগাত দুর্ঘটনা বাড়ে, মানুষ মরতে থাকে– প্রথমে ৬ তারপর ১১, ২১, ৫২, ৭১, ৯১।

গল্পের ব্যবচ্ছেদ করা যাক—

পুঁথি তসর, বঙ্গবন্ধু।

কবর গুঁড়িয়ে দেয়া, নির্মমভাবে নিহত হওয়া।

ছয় ছেলে, এদেশীয় ছয় গাদ্দার।

যথাক্রমে চারটি বাঁশ—

১/ ভাষার চেতনা

২/ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

৩/ সাম্যবাদের চেতনা

৪/ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র

৬ জনের মৃত্যু— ছয়দফা আন্দোলন

১১ জনের মৃত্যু— এগারোদফা আন্দোলন

২১ জনের মৃত্যু— একুশে ফেব্রুয়ারি

৫২ জনের মৃত্যু— ১৯৫২ সাল

৭১ জনের মৃত্যু— ১৯৭১ সাল

৯১ জনের মৃত্যু— ১৯৯১ সাল, স্বৈরশাসকের কবল থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার।

গল্প বলতে বলতে মেহেদী ধ্রুব নস্টালজিয়ায় ভুগেন, তার বর্ণনার মাধুর্যে আমরা বিহ্বল হই। নস্টালজিয়া আর মাধুর্যতার ভেতর তিনি আমাদের বলে যান অপরিকল্পিত নগরায়ন, ভোজবাজির মতো গ্রামের পরিবেশ পাল্টে যাওয়া, দেশভাগ আর একাত্তরে কারও কারও সাম্প্রদায়িক বলি হওয়ার গল্প। এখানেও সংখ্যার ঘূর্ণাবর্ত। 'ইন্দিরা'র গলিত বিড়াল আর মানুষের মাথার খুলি চিন্তার খোরাক হয়ে ওঠে। ভাবনার গভীরে ডুব দিয়ে বুঝতে পারি– এই ইন্দিরায় ৪৭-এর দাঙ্গায় সত্তুরজন আর ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ছেচল্লিশজন মানুষকে মেরে ফেলা হয়।

গল্পকারের ভাষ্য হলো– আমি সিরিয়াস পাঠকদের জন্য লিখি। এজন্যই হয়তো তিনি স্পষ্ট করে আমাদের কিছু বলেন না, বরং একটা ঘটনাকে ভিন্ন ঘটনার দিকে ঠেলে পাঠককে অস্পষ্ট এক ঘোরে ফেলেন যেন সে নড়েচড়ে বসে। তাছাড়া একটা লেখা পাঠককে যেভাবে স্পর্শ করে সেটাই পাঠকের ক্ষেত্রে সেই লেখাটার প্রকৃত মান বা আলোচনার বেলায় স্বজ্ঞাপ্রসূত পক্ষপাতের কারণ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে 'গোলকধাঁধা' গল্পটি পড়ে আমার মাথা ধাঁ ধা করে উঠলো। গল্পকার বহু ঘটনাপ্রবাহের জন্ম দিয়ে, জাদুবাস্তবতার ফ্রক পরিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং উত্থানের গল্প বলেন। সেই সঙ্গে বাঙালি যে সংকর জাতি, সাইন্টিফিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সেই নৃতাত্ত্বিক পরিচয়টাও স্পষ্ট করে তুলেন। ক্ষমতার পালাবদল ঘটলেও এ জাতির দুর্ভোগের পালাবদল যে ঘটেনি, এটাও অত্যন্ত সুনিপুণভাবে প্রতীকের আশ্রয়ে বলে যান।

গল্পে যমজ গাব গাছ দেখা যায়, লোকমুখে প্রচারিত– ১৯৩৯ সালে জ্বিনেরা কোহেকাফ থেকে এনে এই গাব গাছের বীজ রোপণ করেছে। তার ৮ বছর পর অর্থাৎ ৪৭-এ বীজ থেকে চারা হয়, তার ৫ বছর পর অর্থাৎ ৫২-তে বিশাল গাছে পরিণত হয়, তার ১৪ বছর পরে অর্থাৎ ৬৬-তে এক-দুটো ফুল ফুটে, তার ৩ বছর পর অর্থাৎ ৬৯-এ ডালে ডালে হাজার হাজার ফুল ফুটে, তার ১ বছর পর অর্থাৎ ৭০-এ ফুল পাতায় পাতায় ছেয়ে যায়, তার পরের বছর অর্থাৎ ৭১-এ ফুল থেকে গাব হয়।

মেহেদী ধ্রুব এই গল্পটা বলেন, আপাতদৃষ্টিতে এটা অর্থহীন একটা গল্পই শুধু– কিন্তু অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আরও গভীরে। দেখা যাক কী আছে–

১৯৩৯– বীজ, দ্বিজাতিতত্ত্বের ঘোষণা।

১৯৪৭– চারা, দেশভাগ।

১৯৫২– বিশাল গাছ, ভাষা আন্দোলন।

১৯৬৬– এক-দুটো ফুল, ছয়দফা আন্দোলন।

১৯৬৯– ডালে ডালে হাজার ফুল, এগারোদফা কর্মসূচী ও গণঅভ্যুত্থান।

১৯৭০– পাতায় পাতায় ফুল, সাধারণ নির্বাচন।

১৯৭১– ফুল থেকে গাব, মহান স্বাধীনতা, বিজয়।

প্রিয় পাঠক একটু ভেবে দেখুন তো...

মেহেদী ধ্রুব কেবল রাজনীতি আর ইতিহাস সচেতনই নন, বরঞ্চ তিনি গণমানুষের গল্পকার। ৫৭ ধারা রাইফেলের ভয় তাকে স্পষ্ট করে কিছু বলতে দেয় না।তবু স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি আর ক্ষমতাসিনদের দাপটে ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ কতটা অসহায়, তার একটা সামান্য অথচ তীক্ষ্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। 'প্রজাপতি খরগোশের বাচ্চা ও কয়েকটা কুত্তা' গল্পের জুলেখা যেন বাংলাদেশের গণমানুষেরই প্রতিনিধি, যে বারবার ধর্ষিত হয়, যার হত্যাকে দেখানো হয় আত্মহত্যা হিসেবে।

'জলকুয়া' গল্পে উপমহাদেশের ইতিহাসই বলা হয়েছে। কীভাবে দেশভাগের নামে বৃটিশরা হিন্দু-মুসলিমের মধ্যকার চিরন্তন দ্বন্দ্ব বাধাল তার একটা ছোট্ট সংস্করণ 'জলকুয়া' গল্পটি। গল্পে দেখা যায় মান্দাইরা ১৯০ বছর ধরে একটা দীঘি শাসন করে চলে যায়। যাবার আগে কিছু বেচে মোল্লাদের কাছে, কিছু বেচে মজুমদারদের কাছে। গান্ধার মজুমদার, জিন্নাত মোল্লা, বঙ্গ রাখাল প্রত্যেকেই বলে বেড়ায় মান্দাইয়ের দিঘি সে কিনে রাখছে, মাতব্বরদের সালিশে প্রত্যেকেই মালিকানা দাবি করে। রায় হয়, দিঘিটা তিনজনেই সমানভাবে ভোগ করব। কিন্তু রায় উল্টে দিঘিটা ভাগ হয় দু'ভাগে– বড় বংশওয়ালা মজুমদাররা বড় অংশ পায়, বাকি অংশ মোল্লারা আর বঙ্গ রাখালরা। তারা একসঙ্গেই থাকে, কিন্তু মোল্লারা অধিকার ফলায় বেশি। একসময় বিরোধের আগুন জ্বলে খুনোখুনি হয়, আর মজুমদারদের সাহায্যে বঙ্গ রাখালরা দীর্ঘ নয়মাসে মোল্লাদের পরাজিত করে।

এই হলো গল্প, গল্পের প্রয়োজনে আছে আরও গল্প, যেগুলো ভিন্ন ইঙ্গিত, ভিন্ন অর্থ বহন করে।

এবার ব্যবচ্ছেদ করা যাক–

মান্দাই– বৃটিশ

১৯০ বছর দীঘির শাসন– ভারতবর্ষের ১৯০ বছরের পরাধীনতা

দিঘির দু'ভাগে ভাগ– দেশভাগ, ভারত-পাকিস্তান

মজুমদার– ভারতী

মোল্লা– পাকিস্তানী

গান্ধার মজুমদার– মহাত্মা গান্ধী

জিন্নাত মোল্লা– মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্

বঙ্গ রাখাল– বাঙালী

দীর্ঘ নয়মাস– মুক্তিযুদ্ধ

মেহেদী ধ্রুব'র প্রায় গল্পেই মুক্তিযুদ্ধ ঘুরেফিরে আসে, সেইসঙ্গে আসে তার রূঢ় বাস্তবতাও। 'মেঘ ও মুদ্রা' গল্পে একজন সরলপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধার জীবনানুভবের সূক্ষ্ম সংবেদন প্রস্ফুটিত হয়। অপরদিকে একজন পাকিস্তানপন্থিকে দেখা যায় রাতারাতিই কর্ণধার বনে যেতে। রাষ্ট্রীয় শোক, সম্বর্ধনা সবই তার কপালে জুটে। কিন্তু প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা আড়ালেই থেকে যায়, বড়ো অবহেলায়।

'পৃথ্বী-পুরাণ' গল্পে নারীর অসহায়ত্ব আর হাহাকার লক্ষ্য করা যায়। গল্পে মানুষের প্রতি প্রচ্ছন্ন একটি ক্রোধও ফুটে ওঠে। একটি অশান্ত আর মায়াহীন পৃথিবীর গল্পভাষ্যও নির্মিত হয় বিশেষ বয়ানে। যেখানে ড্রেনে ছিটকে পড়া শিশুর বাঁচার আকুতি মিডিয়ার লাইভ টেলিকাস্ট আর ফটোশুটের আড়ালে হারিয়ে যায়।

'মেঘের ফোঁটা ও ঘাসফড়িং' গল্পেও নারীর সীমাহীন অসহায়ত্ব। একজন নারী কতটুকু অসহায় হলে নিজ স্বামীর হত্যাকারীর স্ত্রীরূপে জীবন পার করে তার একটা বিবরণ পাওয়া যায়। ভালোবাসার মূলমন্ত্র হলো মন, গল্পে লোককথার আবরণে এই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মেহেদী ধ্রুবর গল্পের চরিত্ররা বিচিত্র, বিচিত্র তাদের কর্মযজ্ঞ আর আচরণ। যেভাবে মেঘের রূপ ক্ষণে ক্ষণে পাল্টে, তার গল্পের চরিত্ররাও তেমন। এজন্যই হয়তো গ্রন্থের নাম 'মেঘ ও মানুষের গল্প'।

গল্পকারের ভাষা-ভাবনাও অদ্ভুত। প্রমিতের সঙ্গে আঞ্চলিকতার বোঝাপড়া 'মায়াময় ধুলো, উছলা বাতাস ও মহীরুহ প্রাণের মাঝেও' বিভ্রম জাগায়।

তবে গল্পের কিছু বিষয় নিয়ে তর্ক হতেই পারে। সেই সুতোয় টান না দিয়ে আমি কেবল মূল বিষয়টাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

মেঘ ও মানুষের গল্প : একটি খুচরো আলাপ

বদরুদ্দীন আর-রাব্বানী

তার গল্পে দেশভাগ, বাংলাদেশের জন্ম, বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড, মানবেতর জীবন কাটানো মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক দল, গৃহপালিত বুদ্ধিজীবীতা, নারীর সীমাহীন অসহায়ত্ব, সম্ভ্রম হারানো এবং বড় নেতা থেকে উঠতি নেতার ভোগের বস্তুতে পরিণত হওয়া– সবই উঠে আসে অদ্ভুত শিল্পকুশলতায়, অনেকটা রূপক, প্রতীকের ধাঁধা আর লোককথার ঢঙে।

মেহেদী ধ্রুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন দেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ এবং সমকালীন রাজনীতিকে। তিনি সে সময়ের গল্পকার যখন সরাসরি কথা বলা অসম্ভব, বলতে হয় ঘুরিয়ে, প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে। তার এক গল্পে কয়েকটা গল্প স্থান পেয়ে শেষে কেন্দ্রীয় গল্প হয়ে দাঁড়ায়।

মেহেদী ধ্রুবর গল্পে ভাঙনের সুর প্রচ্ছন্ন অথচ স্পষ্টভাবে উপস্থিত, সচেতন পাঠকমাত্রই তা অনুধাবন করেন। তিনি পূর্বসূরিদের অস্বীকার করেন না, আবার অতি-আধুনিকতার নামে বিষয়বস্তুকে জটিল করার পায়তারাও তার গল্পে নেই।

প্রতীক এবং সংকেতে ঠাসা একেকটি গল্প স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু সে পরিমাণ প্রজ্ঞা, ইতিহাসের জ্ঞান কিম্বা বিচক্ষণতা কোনোটাই আমার নেই। আশা করি সমালোচকরা এদিকে দৃষ্টি দেবেন। আমি কেবল মূল বিষয়টাই তুলে ধরার চেষ্টা করব।

গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প দিয়েই প্রবেশ করি–

'কুড়ানো কথা' গল্পে গল্পকার স্বতন্ত্র, প্রতীকে ভরপুর পুরো গল্প। রাজনীতি অ-সচেতন পাঠক জলবৎ তরলং করে কিছু একটা বুঝিয়ে দেয়া ভাববেন, অথচ দেশের রাজনীতি নিয়ে এমন রসালো আর বুদ্ধিদীপ্ত গল্প খুব কমই রচিত হয়েছে, এটা নিছক আমার পর্যবেক্ষণ। এই গল্পটা সময়ের, পুরোপুরিভাবে সময়কে ধারণ করে। গল্পে জনৈক বহুরূপী প্রফেসরকে দেখা যায়, কহরদরিয়া নদী তীরে যার ডেরা। সেখানে মনোরঞ্জনের বিভিন্ন বন্দোবস্ত তৈয়ার থাকে। সে মানুষের গতিপ্রকৃতি, ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে, এমনকি সে লতাপাতা ছাড়া কিছুই খায় না।

গল্পে পাঁচটি রূপক তৈরি করে বাংলাদেশের পাঁচটি রাজনৈতিক দলের চরিত্র বা ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়–

১/ কাঠঠোকরা, যে মামা-মামীদের বারবার আশা দেখিয়ে স্বার্থোদ্বার করে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করতে পারে না। এটা হলো কমিউনিস্ট, চাপাবাজ। যারা জনগণকে কেবল আশা দেখিয়েই যায়। দেশ কিম্বা জাতির কোনো কাজে আসে না, উল্টো তাদের পকেট ফুলে-ফেঁপে উঠে।

২/ বাদুড়, যে মুখ দিয়ে খায় মুখ দিয়েই হাগে– বিশ্বাসঘাতক। এটা হলো জামাত-শিবির— ধর্মব্যবসায়ী। এখানে গল্পকার একটা অভিনব গল্প বলেন, স্থুল-দৃষ্টিতে প্রয়োজনসর্বস্ব একটা গল্পই মনে হবে, কিন্তু দৃষ্টিটা গাঢ় করলেই স্পষ্ট হবে অনেককিছু।

৩/ একদেশে এক রাজা থাকে। যার চারপাশে কেবল বুদ্ধিজীবী আর রাজকবি, রাজাকে খুশি রাখাই তাদের ব্রত। রাজা যদি বলে, তিন যোগ তিন– পাঁচ, তারা মাথা নেড়ে সায় দেবে। গণিতের নতুন সমীকরণ উদ্ভাবনের জন্য তারা রাজার স্তুতি গায়। রাজার পরিকল্পনায়ই সব হয়, গাছ লাগানো থেকে ইট সরানো। রাজার সহযোগী হিসেবে দেশের সবচেয়ে বুদ্ধিমান যুবককে নিয়োগ দেয়া হয়, কিন্তু তার কাজকর্মে ভুল হতেই থাকে।

একদিন রাজা শিকারে বের হলে ঘোড়া থেকে তার পাগড়ি পড়ে যায়। রাজপ্রাসাদে ফিরে পাগড়ি না-উঠানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে সহযোগী বলে, ঘোড়া থেকে কোনোকিছু উঠানোর কথা বলা হয় নাই। রাজা লিখে দেন– 'ঘোড়া থেকে কোনোকিছু পড়িয়া গেলে উঠাতে হইবে।' পরদিন সহযোগী রাজপ্রাসাদে এক গামলা গোবর নিয়ে হাজির হয়। এভাবে একশোবার নিয়ম পরিবর্তন করা হয়।

এটা হলো আওয়ামীলীগ— একনায়কতন্ত্র। নিজস্বার্থে পদে পদে সংবিধান পরিবর্তন করা রাজা।

৪/ বিষহীন ঢোঁড়াসাপ। যে একসময় সবচেয়ে বিষাক্ত ছিল, এখন নির্বিষ– সকলের উষ্ঠা খেয়ে বেঁচে আছে। এটা হলো নির্লজ্জ জাতীয় পার্টির চরিত্র।

৫/ তেলাপোকা থেকে ডাইনোসর, বিএনপি– হঠাৎ ক্ষমতায় আরোহন।

আর সেই বহুরূপী প্রফেসর– দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, স্বার্থের প্রয়োজনে বারবার যাদের খোলস পরিবর্তন হয়। দেশের মানুষের অবস্থা নিয়ে যারা খেলা করে আর তাদের নিয়ন্ত্রণের আত্মপ্রসাদ লাভ করে। অথচ ক্রান্তিকালে তাদের ভূমিকা নীরব।

মেহেদী ধ্রুব'র গল্পে জাদুবাস্তবতার যথাযথ প্রয়োগ ঘটে, গল্পকার শৈল্পিক বয়ানে নান্দনিকভাবে বিভিন্ন বিষয় মূর্ত করে তুলেন। সংখ্যার ঘূর্ণিজালে নির্মিত হয় দেশের ইতিহাস, কিন্তু গল্পে এর বাস্তবসম্মত কোনো ব্যাখ্যা থাকে না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে 'রূপকথার পরের কথা' গল্পকে ধরা যাক। গল্পে পুঁথি তসর নামে এক ব্যক্তিকে দেখা যায়, একাত্তরে সে মন্ত্র জপে মানুষকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। শারীরিকভাবে সে যুদ্ধ করতে পারে না, তবে তার যুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক।

২১ বিঘা জমি আর ছয় ছেলে রেখে একদিন সে মৃত্যবরণ করে, তার আগে ওসিয়ত করে তাকে যেন উঁচু জমিতে দাফন করা হয়। কিন্তু গোরস্তান রেখে উঁচু জমিতে দাফন করতে ছেলেরা সম্মত হয় না। অগত্যা বাধ্য হয়েই করতে হয়। তার কবরে ৪ টা বাঁশ গজায়।

নগরায়ন শুরু হলে জমির দাম বহুগুণে বেড়ে যাওয়ায় ছেলেরা একদিন চড়া দামে কবরসহ জমি বিক্রি করে দেয়। এক গভীররাতে বণিকদের ট্রাক্টর এসে কবরকে জমির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, বাঁশ উপড়ে ফেলে।

এরপর ক্রমগাত দুর্ঘটনা বাড়ে, মানুষ মরতে থাকে– প্রথমে ৬ তারপর ১১, ২১, ৫২, ৭১, ৯১।

গল্পের ব্যবচ্ছেদ করা যাক—

পুঁথি তসর, বঙ্গবন্ধু।

কবর গুঁড়িয়ে দেয়া, নির্মমভাবে নিহত হওয়া।

ছয় ছেলে, এদেশীয় ছয় গাদ্দার।

যথাক্রমে চারটি বাঁশ—

১/ ভাষার চেতনা

২/ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

৩/ সাম্যবাদের চেতনা

৪/ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র

৬ জনের মৃত্যু— ছয়দফা আন্দোলন

১১ জনের মৃত্যু— এগারোদফা আন্দোলন

২১ জনের মৃত্যু— একুশে ফেব্রুয়ারি

৫২ জনের মৃত্যু— ১৯৫২ সাল

৭১ জনের মৃত্যু— ১৯৭১ সাল

৯১ জনের মৃত্যু— ১৯৯১ সাল, স্বৈরশাসকের কবল থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার।

গল্প বলতে বলতে মেহেদী ধ্রুব নস্টালজিয়ায় ভুগেন, তার বর্ণনার মাধুর্যে আমরা বিহ্বল হই। নস্টালজিয়া আর মাধুর্যতার ভেতর তিনি আমাদের বলে যান অপরিকল্পিত নগরায়ন, ভোজবাজির মতো গ্রামের পরিবেশ পাল্টে যাওয়া, দেশভাগ আর একাত্তরে কারও কারও সাম্প্রদায়িক বলি হওয়ার গল্প। এখানেও সংখ্যার ঘূর্ণাবর্ত। 'ইন্দিরা'র গলিত বিড়াল আর মানুষের মাথার খুলি চিন্তার খোরাক হয়ে ওঠে। ভাবনার গভীরে ডুব দিয়ে বুঝতে পারি– এই ইন্দিরায় ৪৭-এর দাঙ্গায় সত্তুরজন আর ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ছেচল্লিশজন মানুষকে মেরে ফেলা হয়।

গল্পকারের ভাষ্য হলো– আমি সিরিয়াস পাঠকদের জন্য লিখি। এজন্যই হয়তো তিনি স্পষ্ট করে আমাদের কিছু বলেন না, বরং একটা ঘটনাকে ভিন্ন ঘটনার দিকে ঠেলে পাঠককে অস্পষ্ট এক ঘোরে ফেলেন যেন সে নড়েচড়ে বসে। তাছাড়া একটা লেখা পাঠককে যেভাবে স্পর্শ করে সেটাই পাঠকের ক্ষেত্রে সেই লেখাটার প্রকৃত মান বা আলোচনার বেলায় স্বজ্ঞাপ্রসূত পক্ষপাতের কারণ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে 'গোলকধাঁধা' গল্পটি পড়ে আমার মাথা ধাঁ ধা করে উঠলো। গল্পকার বহু ঘটনাপ্রবাহের জন্ম দিয়ে, জাদুবাস্তবতার ফ্রক পরিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং উত্থানের গল্প বলেন। সেই সঙ্গে বাঙালি যে সংকর জাতি, সাইন্টিফিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সেই নৃতাত্ত্বিক পরিচয়টাও স্পষ্ট করে তুলেন। ক্ষমতার পালাবদল ঘটলেও এ জাতির দুর্ভোগের পালাবদল যে ঘটেনি, এটাও অত্যন্ত সুনিপুণভাবে প্রতীকের আশ্রয়ে বলে যান।

গল্পে যমজ গাব গাছ দেখা যায়, লোকমুখে প্রচারিত– ১৯৩৯ সালে জ্বিনেরা কোহেকাফ থেকে এনে এই গাব গাছের বীজ রোপণ করেছে। তার ৮ বছর পর অর্থাৎ ৪৭-এ বীজ থেকে চারা হয়, তার ৫ বছর পর অর্থাৎ ৫২-তে বিশাল গাছে পরিণত হয়, তার ১৪ বছর পরে অর্থাৎ ৬৬-তে এক-দুটো ফুল ফুটে, তার ৩ বছর পর অর্থাৎ ৬৯-এ ডালে ডালে হাজার হাজার ফুল ফুটে, তার ১ বছর পর অর্থাৎ ৭০-এ ফুল পাতায় পাতায় ছেয়ে যায়, তার পরের বছর অর্থাৎ ৭১-এ ফুল থেকে গাব হয়।

মেহেদী ধ্রুব এই গল্পটা বলেন, আপাতদৃষ্টিতে এটা অর্থহীন একটা গল্পই শুধু– কিন্তু অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আরও গভীরে। দেখা যাক কী আছে–

১৯৩৯– বীজ, দ্বিজাতিতত্ত্বের ঘোষণা।

১৯৪৭– চারা, দেশভাগ।

১৯৫২– বিশাল গাছ, ভাষা আন্দোলন।

১৯৬৬– এক-দুটো ফুল, ছয়দফা আন্দোলন।

১৯৬৯– ডালে ডালে হাজার ফুল, এগারোদফা কর্মসূচী ও গণঅভ্যুত্থান।

১৯৭০– পাতায় পাতায় ফুল, সাধারণ নির্বাচন।

১৯৭১– ফুল থেকে গাব, মহান স্বাধীনতা, বিজয়।

প্রিয় পাঠক একটু ভেবে দেখুন তো...

মেহেদী ধ্রুব কেবল রাজনীতি আর ইতিহাস সচেতনই নন, বরঞ্চ তিনি গণমানুষের গল্পকার। ৫৭ ধারা রাইফেলের ভয় তাকে স্পষ্ট করে কিছু বলতে দেয় না।তবু স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি আর ক্ষমতাসিনদের দাপটে ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ কতটা অসহায়, তার একটা সামান্য অথচ তীক্ষ্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। 'প্রজাপতি খরগোশের বাচ্চা ও কয়েকটা কুত্তা' গল্পের জুলেখা যেন বাংলাদেশের গণমানুষেরই প্রতিনিধি, যে বারবার ধর্ষিত হয়, যার হত্যাকে দেখানো হয় আত্মহত্যা হিসেবে।

'জলকুয়া' গল্পে উপমহাদেশের ইতিহাসই বলা হয়েছে। কীভাবে দেশভাগের নামে বৃটিশরা হিন্দু-মুসলিমের মধ্যকার চিরন্তন দ্বন্দ্ব বাধাল তার একটা ছোট্ট সংস্করণ 'জলকুয়া' গল্পটি। গল্পে দেখা যায় মান্দাইরা ১৯০ বছর ধরে একটা দীঘি শাসন করে চলে যায়। যাবার আগে কিছু বেচে মোল্লাদের কাছে, কিছু বেচে মজুমদারদের কাছে। গান্ধার মজুমদার, জিন্নাত মোল্লা, বঙ্গ রাখাল প্রত্যেকেই বলে বেড়ায় মান্দাইয়ের দিঘি সে কিনে রাখছে, মাতব্বরদের সালিশে প্রত্যেকেই মালিকানা দাবি করে। রায় হয়, দিঘিটা তিনজনেই সমানভাবে ভোগ করব। কিন্তু রায় উল্টে দিঘিটা ভাগ হয় দু'ভাগে– বড় বংশওয়ালা মজুমদাররা বড় অংশ পায়, বাকি অংশ মোল্লারা আর বঙ্গ রাখালরা। তারা একসঙ্গেই থাকে, কিন্তু মোল্লারা অধিকার ফলায় বেশি। একসময় বিরোধের আগুন জ্বলে খুনোখুনি হয়, আর মজুমদারদের সাহায্যে বঙ্গ রাখালরা দীর্ঘ নয়মাসে মোল্লাদের পরাজিত করে।

এই হলো গল্প, গল্পের প্রয়োজনে আছে আরও গল্প, যেগুলো ভিন্ন ইঙ্গিত, ভিন্ন অর্থ বহন করে।

এবার ব্যবচ্ছেদ করা যাক–

মান্দাই– বৃটিশ

১৯০ বছর দীঘির শাসন– ভারতবর্ষের ১৯০ বছরের পরাধীনতা

দিঘির দু'ভাগে ভাগ– দেশভাগ, ভারত-পাকিস্তান

মজুমদার– ভারতী

মোল্লা– পাকিস্তানী

গান্ধার মজুমদার– মহাত্মা গান্ধী

জিন্নাত মোল্লা– মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্

বঙ্গ রাখাল– বাঙালী

দীর্ঘ নয়মাস– মুক্তিযুদ্ধ

মেহেদী ধ্রুব'র প্রায় গল্পেই মুক্তিযুদ্ধ ঘুরেফিরে আসে, সেইসঙ্গে আসে তার রূঢ় বাস্তবতাও। 'মেঘ ও মুদ্রা' গল্পে একজন সরলপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধার জীবনানুভবের সূক্ষ্ম সংবেদন প্রস্ফুটিত হয়। অপরদিকে একজন পাকিস্তানপন্থিকে দেখা যায় রাতারাতিই কর্ণধার বনে যেতে। রাষ্ট্রীয় শোক, সম্বর্ধনা সবই তার কপালে জুটে। কিন্তু প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা আড়ালেই থেকে যায়, বড়ো অবহেলায়।

'পৃথ্বী-পুরাণ' গল্পে নারীর অসহায়ত্ব আর হাহাকার লক্ষ্য করা যায়। গল্পে মানুষের প্রতি প্রচ্ছন্ন একটি ক্রোধও ফুটে ওঠে। একটি অশান্ত আর মায়াহীন পৃথিবীর গল্পভাষ্যও নির্মিত হয় বিশেষ বয়ানে। যেখানে ড্রেনে ছিটকে পড়া শিশুর বাঁচার আকুতি মিডিয়ার লাইভ টেলিকাস্ট আর ফটোশুটের আড়ালে হারিয়ে যায়।

'মেঘের ফোঁটা ও ঘাসফড়িং' গল্পেও নারীর সীমাহীন অসহায়ত্ব। একজন নারী কতটুকু অসহায় হলে নিজ স্বামীর হত্যাকারীর স্ত্রীরূপে জীবন পার করে তার একটা বিবরণ পাওয়া যায়। ভালোবাসার মূলমন্ত্র হলো মন, গল্পে লোককথার আবরণে এই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মেহেদী ধ্রুবর গল্পের চরিত্ররা বিচিত্র, বিচিত্র তাদের কর্মযজ্ঞ আর আচরণ। যেভাবে মেঘের রূপ ক্ষণে ক্ষণে পাল্টে, তার গল্পের চরিত্ররাও তেমন। এজন্যই হয়তো গ্রন্থের নাম 'মেঘ ও মানুষের গল্প'।

গল্পকারের ভাষা-ভাবনাও অদ্ভুত। প্রমিতের সঙ্গে আঞ্চলিকতার বোঝাপড়া 'মায়াময় ধুলো, উছলা বাতাস ও মহীরুহ প্রাণের মাঝেও' বিভ্রম জাগায়।

তবে গল্পের কিছু বিষয় নিয়ে তর্ক হতেই পারে। সেই সুতোয় টান না দিয়ে আমি কেবল মূল বিষয়টাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

মেঘ ও মানুষের গল্প : একটি খুচরো আলাপ

বদরুদ্দীন আর-রাব্বানী

Comments

Post a Comment